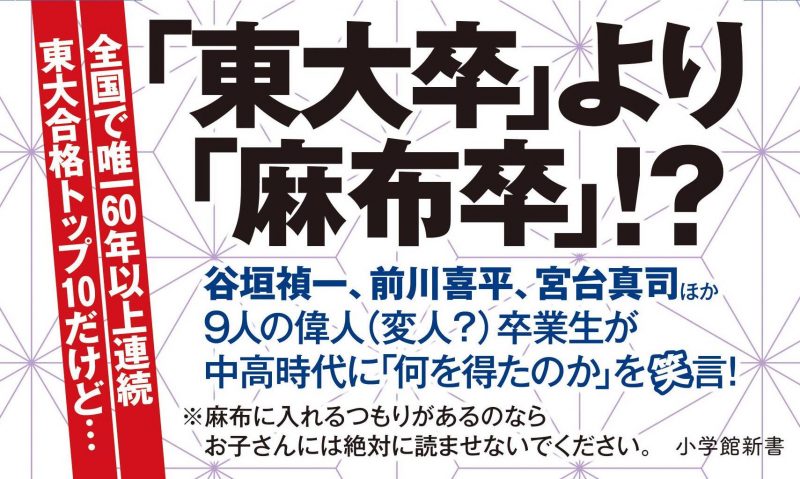

『人生の幸福度は47~48歳が最低』とのこと。-47歳に思う(その1)

2020年1月21日配信のFNNプライムオンラインの記事によれば、人生で最も幸福度が低いのは47歳くらいなんだといいます。

https://www.fnn.jp/articles/-/22769?fbclid=IwAR0zC1kaN3qEf7bFJlJiJosHp-xDWN01CRocL5Sc9RjHLaAhdo6jfXKAjrg

アメリカ・ダートマス大学の教授の研究だとか。

(fujiwaraさんによる写真ACからの写真)

(fujiwaraさんによる写真ACからの写真)

私ごとですが、平成4年に高校を卒業しまして先日47歳になった身としてはまさに他人事ではありません。

感覚的には高校卒業してから10年くらいしか経ってない気がするんですが、47歳にもなると思うところもいろいろありまして、人生の中締め的に総括も兼ね思うところを。10代の日々が二度ないように、40代後半の日々も二度とないわけですから、しっかりと味わわないとね。というわけで、ギミック無しオチ無し、egotism(オレがオレがという語り口)多めです。

まあなんと言いますか、40代後半はいろいろとキますね。伊丹十三がかつてこんなことを書いてました。

〈夏の盛りには、時間はほとんど停止してしまう。たぶん一年の真中まで漕ぎ出してしまって、もう行くことも帰ることもできないのだろう、とわたくしは思っていた。あとで発見したのであるが、人生にも夏のような時期があるものです。〉(『ヨーロッパ退屈日記』新潮文庫p.274)

職業人としても家庭人としても、〈真中まで漕ぎ出してしまって〉行くにも帰るにもまだまだ漕いでいかなければならないような、ニッチもサッチもいかないようなそんな感じが40代後半なのかもしれません。

そんなことを書きながらも、淡々と日々を送る生活スキルはさすがに身についていますのでご心配なく、ではありますが。

なんというか、元気は元気なんですよ。

ミドルエイジクライシスなんて言葉がありますが、いざ自分がその年代まっただなかになると思うのが、「はてさて、これからどうやって人生を送っていったものだろうか」ということです。

そんなときに助けになるのはやはり先人の言葉です。

内村鑑三が明治27年に若きキリスト者たちにこんな問いかけをしています。

いつの日か我々は、魂の学校たるこの世界を去らなければならない。その時に、我々は、この地上に何も遺していかなくてよいのだろうか、遺していくとしたら、何を遺していけるのだろうか、と(『後世への最大遺物』岩波文庫)。

自分語りは控え目にするほうなんですが、40代後半の思いをつらつら書いております。

年若き友人の方々は「ふーん40代後半ってのはそんな心境かいな」、同世代の方々は「あるある」「オレは違うぜ」、諸先輩方におかれましては「まだまだ甘いな、人生の底はもっと深いぜ」などと思っていただければ幸いです。まだ深いのか、底。

さて40代、特に後半になって去来するのは、「これからの人生、どうするかなー」という思いです。

人生100年時代、まだまだ先は長い。

かといって、これからアイドルになれるわけでもなく、現実的には選択肢に範囲はある。

まったく新しいことにチャレンジしてもいいが、それこそ現実的には新しい選択肢に賭け金全てベットするわけにもいかない。

まだまだ悩む必要性も、悩むことの出来る可能性もあるのが40代でございます。

ぼく自身は(egotism開放)、40代手前までいわゆる「人生読本」を封印してきまして、というのは影響受けすぎるのがイヤだったからです。

40代が見えて初めて、ああした「人生こうすべし」的な本に手を出しました。車輪の再発明がごとく、手本見本になるものはなんでも頼れという心持ちになったからです。

「これからの人生どう送ろう」という課題に対し、今いちばん影響を受けているのは内村鑑三『後世への最大遺物』です。

明治27年、箱根にて、内村鑑三は若きキリスト者たちにこう問いかけました。

魂の学校たるこの地上に生まれ出て、我々は何を後世に遺してあの世に行けるだろうか、と。

内村鑑三が言った、後世に遺していけるものでまずいちばん良いのは、実は「お金」。

内村鑑三は言っています。

諸君、フィラデルフィアに行ってごらん。そこには立派な孤児院がある。そこには七百人もの孤児がいる。下手したら千人以上おるかもしらん。

これは、フランスのジラードという商人が、〈「妻はなし、子供はなし、私には何にも目的はない。けれども、どうか世界第一の孤児院を建ってやりたい」〉(前掲書 岩波文庫p.22。「建ってやりたい」は原文のママ)と願って、ひたすら働いて一生涯貯めたお金で建てたものだ。

このように、正しいやり方で稼いだ貯めたお金を後世に遺していくのが一番いい、と内村鑑三は明治27年の日本で言っているのです。

もちろんこれは「ツカミ」「前フリ」でまだまだ話は続くのですが、それはともかく、後世に遺す良きものの第一が「お金」って若きキリスト者に平気で言っちゃうとかってあげぽよでカンゾーまじうけるんですけど(すみませんでした。続きます)。

(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2020年7月3日を加筆再掲。

新型コロナが社会にもたらす3つのパラダイムシフト。

自分に使うことを禁じている言葉がいくつかあって、「パラダイムシフト」もその一つだ。

禁じている最大の理由はトーマス・クーンの著作をまだ読んでいないことだが、そもそも「ある時代のものの見方・考え方を支配する認識の枠組み」である「パラダイム」がそんなにしょっちゅう変わってよいわけはない。だから、そう簡単に「パラダイムシフト」なんて言葉は使わないほうがよい、と思っている。

しかしながら今回は、思わず「パラダイムシフト」という言葉を口走ってしまった。

先日、国会議員や地方議員の方々らと新型コロナによる社会の変容をオンラインでディスカッションしたときのことだ。

参加者より「医療者として、新型コロナから国民に何を学んでほしいか」という質問が出た。

思わず口走ってしまったのが「パラダイムシフト」である。

個人的な考えではあるが、新型コロナの経験から我々が学べることは、まとめるとこんなことになる。

すなわち、

・世界がVUCAであること。

・世界が「アッチェレランド」に突入していること。

・ゼロリスクはありえないこと。

である。

VUCAはもともと軍事用語で、ぼく自身は山口周氏の著作で知った。

Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとったのがVUCAである。

刻一刻と状況が変動し、よくわからず治療法もまだまだ曖昧で、都市封鎖や国内外との人の移動の制限など人間の対策によって状況がどんどん変わる複雑性を持つこの新型コロナ騒動は、まさに世界がVUCAであることを可視化した。

「アッチェレランド」はもともと音楽用語で、「次第に速く」という意味だ。英国エコノミスト誌編集部による『2050年の技術』(「はじめに」 文藝春秋 2017年)で知った。

新型コロナはまだまだ未知のウイルスだが、世界中で超急速に研究が進んでおり、一説には世界中で毎週3000本もの論文が出ているともいう(ただし専門家からみると玉石混交らしい)。

治療薬やワクチンの開発もかつてないほどの規模とスピード感で同時並行で行われており、まさにこの状況は「アッチェレランド」にほかならない。

何か一つ発見があればそれは次のいくつもの発見につながり、どこかの国が何か施策を打てばいくつもの国々がマネしたりマネしなかったりする。

打たれた施策が社会にドミノ倒しのように影響を与え、結果が次の事象の原因となり、変化は加速していく。

そしてまた、感染リスクを恐れて社会活動をストップさせれば経済リスクが爆増し、経済リスクを恐れて社会活動を再開させれば感染リスクが激増する。

何かを得るには何かを捨てなければならず、もともと生きることにリスクはつきものなのだが、それを新型コロナが痛いほど思い知らせてくるわけである。

2020年6月15日現在、新型コロナは収束のめどが立っていない。特効薬やワクチンが完成するには、正直最低でも1年~数年はかかる。最低でも、だ。

いやおうもなく、我々は新型コロナから逃れられない。そして上記のごとく新型コロナにより、様々な変化が社会に起こっていくだろう。

こうした変化がもし社会に起こり、国民全体がこの認識のもとにこれから生きていくとしたら、やはりこれは「パラダイムシフト」と言わざるを得ないのではないだろうか。

(カエル先生・高橋宏和ブログ2020年6月5日https://www.hirokatz.jp/entry/2020/06/05/080544 に一部加筆)

「命がけの医療のお仕事ありがとう」に対する町医者の2つの告白。

コロナ禍の中で医者稼業をしていると、時折「命懸けのお仕事ありがとう!」と声をかけていただくことがある。

その時はありがたくお言葉をいただくが、二つばかり告白しなければならないことがある。小さな告白と大きな告白だ。

小さな告白のほうは、ぼく自身が身を置いているのは町のクリニックであり、コロナとの戦いとの最前線ではないということ。よく言っても後方支援のそのまた後方支援といったところで、コロナとの戦いの最前線である中核病院の医療者ははるかに高いリスクを負っている。

もちろん日常診療でヒヤッとすることや後から考えるとゾッとする場面もあるが、励ましと感謝の声はすべて中核病院の医療者に向けられるべきかと思う。

大きな告白については、「命懸け」の医療活動の部分だ。

産褥熱を解明し消毒法を始めたウィーンの医師センメルヴェイス以来、医学は出来るだけ「命懸け」せずに人を救う方法を模索し確立してきた。

手術や診療は、やるほうもやられるほうも出来るだけ「命懸け」にならないほうがよい。

「命懸け」で治療を受けて命を落としてはいけないから、基本的に「イチかバチか」の治療は避けたほうがよい。

また医療者側が命を落としてはほかの患者を救えない。

医療を「命懸け」にしなくて済むような方法の一つがマスクや防護服による感染防止であり、さらにそうした医療器具を使い捨てにするなどの工夫である。

ただ、普段は容易に供給される使い捨てマスクやガウンが医療現場に回ってこなくなるとは想定外であったし、物品が回ってこないことと医療リソース提供能力を超えて次から次へと入院を必要とされる患者が現れるというのがコロナ禍の恐ろしさだ。

通常なら、クロイツフェルト・ヤコブ病など「根本治療のない感染症」を「命懸け」でなく診療する方法論は相当に確立されており、淡々と実行されているものなのだ。

だから、「命懸け」の医療活動は非常事態の表れであるし、あくまで一時的にやむを得ずに行われていることなのである。

また、「命懸け」の部分は強いて言えば診療のプロセスでありアウトカムではない。

プロセスの部分ばかりに注目されると、いつしか手段と目的が逆転して「命懸け」になることそのものを自己目的化して要求されるようになるかもしれない。

このプロセスと目的の逆転はしばしば起こりがちなので注意を要する。特攻隊も被災地への千羽鶴も「ステイホーム強要団」も、プロセスと目的の逆転の構造は共通している。

「額に汗して働くことは尊い。だが、工夫して額に汗しないで、涼しい姿でそれ以上の成果を上げることもまた尊い」と松下幸之助が書いている(『道を開く』収載「働きかたのくふう」)。

命懸けで一人の命を守ることは尊い。だがさまざまに工夫して、命懸けにならず涼しい顔で、より多くの命を守ることはさらに尊いのだ。

(カエル先生・高橋宏和ブログ 2020年5月9日https://www.hirokatz.jp/entry/2020/05/09/074923 より転載)

新型コロナと「大過なく」

〈「おかげさまで数十年間、大過なく仕事をしてこられまして、本日、無事に退職となりました」

とある官僚の退職パーティでの挨拶を聞いて、リスクを回避し、減点を避ける我が国の役人の傾向を痛感した。リスクをとりにいく人物なら、「大過なく」などと言わないはずだからだ。〉

どこぞの評論家のそんな論説を読んだのは数十年前。

そんなもんかと思って暮らしてきたが、この新型コロナ禍の中で、唐突に自分の思い違いに気づいた。「大過なく」の言葉の重みと凄みにやっとのことで思い至ったのだ。

ぼくが生業としている医療の世界では、「予防は治療に勝る」という言葉がある。長野で農村医学を打ち立てた、若月俊一先生の言葉かと思う。

若月先生らは、健康づくりのため自ら脚本を書いた演劇を地域で上演して意識啓発したり、お茶受けを漬物から果物に変えることで塩分摂取を減らし血圧を下げ、ひいては脳出血になる人を減らすという地道な活動を行い、長野の健康づくりに貢献した。

まさに、「予防は治療に勝る」を実践したのだ。

脳出血の患者さんを華々しく治療する脳外科医は世間から賞賛される。だが、脳出血に至る前に危険のタネを一つ一つ丁寧に潰して、「大過なく」地域の患者さんの人生を全うさせる医者には誰も気づかない。そして、それでよい。

被害が大きくなってから迅速に対応するクライシスコントロールは世間から喝采を浴びるが、クライシスに至る前にリスクに気づき、それを対処するリスクコントロールは、専門家以外には気づかれない。それでよいのだ。

1914年、ボスニアの一青年がピストルを取り出す前に取り押さえられていたら、もしかしたら第一次世界大戦は起こらなかったかもしれない。あるいはそれより前に、彼がピストルを入手できないような手を打てていてもしかりである。

小さな小さな危険の目に気づいて手を打つことで戦争やパニックを防げたことは歴史上無数にあって、現代でもそれは現在進行形で起こっているはすだ。

そう考えると冒頭の官僚氏の挨拶の見え方が変わってくる。

「大過なく過ごせた」というのはけして受け身な話ではなく、「大過に至る前にリスクを察知してうまいことコントロールすることが出来たぞ」という密やかな自負と誇りに満ちた言葉として聞くべきだったのだ。

2020年4月7日、安倍総理大臣から緊急事態宣言が発出された(「発令」ではなく「発出」としていることに、日本は民主主義国家であるという担当者の思いが滲む。誰か独裁者が国民に命令を発する、という国ではないということだ)。

多くの人々が外出を控え、経済も大打撃を受けている。しかし幸いなことに、4月15日現在、ほかの先進国と比べて死者数ははるかに低く抑えられている。

今この瞬間も、新型コロナウイルス感染で社会が大きく崩れることのないよう、この騒動を「大過なく」収束できるよう奔走尽力している方々がいる。

そうした方々に敬意を表しつつ、ぼくはぼくで職務を全うしたいと思う。

(『カエル先生・高橋宏和ブログ』2020年2月17日https://www.hirokatz.jp/entry/2020/02/17/080044 を加筆修正)

みんなのためにこんなに頑張っているのに誰もわかってくれない、と思い始めたら。

「まあでも結局、自分が好きで始めたことだからな」

ココロのバランスを取る、魔法の言葉である。

生きているといろんなことがある。

良かれと思って始めたことも、思わぬ批判に苦しむこともある。

みんなのためにこんなに頑張ってるのに、誰もわかってくれない、なんて思い始めたら実は危険なサインだ。

心の変調をきたして自己嫌悪の蟻地獄にはまり込むか、全ての人を敵視して恨みつらみに身を焼くか、はたまたカルト教団の入り口か。アルテイシア氏の表現を借りれば、メンがヘラる。

そんな地獄の入り口に立ってしまったら、前述のマジックワードを唱えることをお勧めする。

まあでも結局、自分の好きで始めたことだからな。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、当面の間、触診や聴診、採血などの接触を伴う処置は最小限にさせていただきます、そんな告知を自分のクリニックのSNSに書いた。コロナウイルスは接触でうつるからだ。

さっそくいただいた批判が、「自分の身が大事?関わりたくないですね!笑」というものだ。なんだ「笑」って。

医療者が感染すると一気に患者さんにうつしてしまう。僕自身が無症状で感染している可能性だって皆無とは言えない。

そんななか、接触を避けるというのは理にかなっていると思うが、批判の矢は思わぬところから飛んでくる。

「To avoid criticism, say nothing, do nothing, be nothing./批判されたくなきゃ、何も言うな、何もするな、何者にもなるな」(エルバート・ハバート)

まあ何か言えば批判されるし、何かすれば批判されるし、何者かになろうとすれば批判されるというものだ。

だからこの地上には流行り歌があり、ジョークがある。

南米の民がコカの葉を噛みながら労苦に耐えるように、僕らは流行り歌やジョークを口にして右往左往し行ったり来たりしながら前に進んでいく。

〈闘う君の唄を 闘わない奴等が笑うだろう〉とか〈荒野を走れ どこまでも 冗談をとばしながらも〉とか 〈温泉でも行こうなんて いつも話してる〉とかと口ずさみながら、今日もまた、それぞれの場所でそれぞれ頑張るしかない。愛と誠をもといとたてつ。

(『カエル先生・高橋宏和ブログ 2020年2月29日https://www.hirokatz.jp/entry/2020/02/29/081655 を加筆修正)

世間は同情はしてくれても助けてはくれない、という話。

「タカハシくんね、世間というものは、同情はしてくれても、助けてはくれないものなんだよ」Y先生が言った。

そのころぼくは大学院生で、免疫学の勉強のためにY先生の教室に通っていた。冒頭の言葉を聞いたのは、ぼくが車上荒らしにあった話をした時だ。

Y先生の研究室では、毎週何曜日かの朝に大学院生が持ち回りで英語論文を読んで内容を報告しディスカッションしあう抄読会があった。その抄読会の席では、論文ディスカッションとともに、身の回りのことを簡単に報告しあう習慣があった。

その席で、ぼくは最近車上荒らしにあった話をしたのだ。

Y先生のもとでやろうとした樹状細胞の培養実験はモノにならずに途方に暮れる日々だったが、この「世間とは、同情はしてくれるが助けてはくれない」という言葉を聞けたことは生きる上で非常に参考になっている。

例えば、車上荒らしにあえば、まわりの人は「ひどい目にあったね」と同情はしてくれる。だが、当然ながら誰か車の修理費用を出してくれるわけではない。

仮に誰か「修理費用出してあげるよ」と助けてくれたとしたら、それは稀有な例で例外的なものとしなければならない。

なお、困っている人を助けなくてよいという文脈でこの話をしているわけではないことを強調しておきたい。

ただ、自分が困ったときに、「世間が助けてくれて当然」と思っても報われないだろう。世間というものは、同情はしてくれても助けてはくれないものだからだ。

世間というものは同情はしてくれても、助けてはくれない、ことが多い。

だから人間は、ムラとかクニとかの相互扶助の仕組みを人工的に作り上げなければならなかった。

you know,『もし我々が天使ならば、政府なんて要らない』。

繰り返しになるが、ミクロ事象としての個人の生き方として、助けあわなくてよいといっているわけではない。

ただ、心のどこかで「世間というものは同情してはくれても、助けてはくれない」というある種の諦観を持って生きると、また肚のくくり方も変わってくるし、もし誰かに助けてもらえたら感謝の仕方も変わってくるだろうなくらいの話である。

ここまで書いてきてふと思い当たったことがある。

そうは言っても、今までぼく自身、たくさんの人に助けてもらったじゃないか、と。助けてくれた人の顔が浮かぶ。

たくさんの人に助けてもらった事実と、「世間は同情はするが助けてはくれない」という言葉と、どう整合性を取るのか、という疑問が浮かんだ。

その答えは、イナヅマのように降ってきた。

ああそうか、今まで助けてくれたのは、「世間」じゃなかったのだ。

今まで助けてくれたのは、顔の見えない、得体の知れない「世間」じゃなかった。今まで助けてくれたのは、友人であり、家族であり、同僚であり、上司や先輩や後輩だったのだ。

そう思うと、ぼくの心の中に、助けてくれた人たちへの深い感謝の念が生まれた。

助けてくれた恩返しをするために、春が来たら「桜を見る会」でも開催しなけりゃならんな。

(カエル先生・高橋宏和ブログ2020年1月31日を加筆修正)

厚生労働省『人生会議』ポスター炎上を機に確認する日本の死生観(後編)

「日本の延命治療が濃厚なのは宗教がないから」という言説についてずっと疑問を抱いている。2019年11月に炎上した厚生労働省『人生会議』のポスターを機に、この疑問がまたふつふつと湧いてきた。

こうした「日本には宗教がない」みたいな、一見分かりやすい言説というのは有害だ。そこには思考停止のワナが潜んでいる。

狭い意味での宗教の定義は、教義、教祖、教団を必要とするが、明文化された教義のない神道も宗教である。漠然としたフィーリングも含めるならば日本にも当然、宗教はある。フィーリング感を出したいがゆえに宗教「感」という言葉を使っている。

こうした宗教「感」はわれわれの生活感覚の土台にあるもので、少しずつ変わっていくがそう簡単に揺るがない。特に無意識の宗教「感」に基づき日常行為が行われていき、それは医療も同様である。

延命治療、終末医療に影響を及ぼすと思われる日本の宗教「感」について、

・死は「穢れ」であり、できるだけ遠ざけたいもの

・臨終・見送りは大事

・復活の教義がない

ということについては先に述べた。

これにいくつか加えて言及しておきたい。

・日本において、死はゆっくりと完成する

日本において「生者」はゆっくりと「死者」になっていく。

脈が止まり、呼吸が途絶え、瞳孔が反応しなくなってもなお、文化的・宗教「感」的には「魂」はそこにいる。

21世紀になってもなお、人が医学的な死を迎え、死亡宣告を遺族にしたのちに医者は小さな声で遺体に「お疲れ様」とつぶやく。

遺体からチューブや点滴を外しながら、ナースはその身体を拭き清めることを「エンゼル・ケア」と言ったりするが、それは物体に対するものではなく「ケア」なのだ。

エンゼル・ケアでは身体を拭くために水ではなくお湯が使われるが、それは<「亡くなった人が冷たく感じないように」配慮されているから>である(<>内は波平恵美子『日本人の死のかたち』朝日新聞社 2004年 p.12)。

遺体を拭きながらナースたちはこう語りかける。「○○さん、ちょっと身体拭きますよ」。

当然ながら遺体に対する感覚は日米で大きく異なる。

<そう言えば、以前授業で、臓器移植の新聞記事を見たことがあるんですが、日本のお医者さんと海外のお医者さんの臓器の扱い方に、非常に違いがあって驚きました。日本のお医者さんは、まず手を合わせてから丁重に臓器を取り出す、アメリカの女医さんは、てきぱき臓器を取り出して「この臓器は若くてきれいで使えるわね」なんて話したりしている(苦笑)。(略)>(林田康順ほか『じゃあ、仏教の話をしよう。』浄土宗出版 平成24年 p.46)

医学的な死を迎えたあとも「魂」がそこにあるという感覚があることも、日本で臓器移植が進みにくい遠因になっているのであろう。繰り返しになるが、ぼく自身が興味があるのは事実だけで、だからいいとか悪いとか、こうすべしとか言いたいわけではない。

・絶対他力と「だれかがどうにか症候群」

延命治療、終末医療に限らないが、欧米医療現場との(通俗的)比較で言われることは日本では患者さん側の自己決定が少ないということだ。

昨今でこそ事情は違うが、日本の患者さんというのは「すべておまかせします」的な、積極的な自己決定を避ける傾向にあるとされている。

原因を医者側のパターナリズムに求めることが多いが、別の要素として「人間のできることは少なく、救われるかどうかは仏の御心にすがるしかない」という絶対他力という感覚があるのかもしれないとふと思った。

法然、親鸞の教えの影響というのではなく、もともと日本ではそうした受け身的な対応方法が連綿と続いていて、そこに絶対他力の教えが受け入れられたということなのかもしれない。

精神科医・頼藤和寛はそうした周囲まかせの態度を現代っ子特有なものとして「だれかがどうにか症候群」と名付け、<明らかに本人自身が対処・解決すべき課題に対して、みずから積極的に処理していく努力を示さず、さりとてその課題解決を断念している様子もない行動パターン>と定義した(頼藤和寛『だれかがどうにか症候群』日本評論社 1995年)。

しかしこうした「だれかがどうにかしてくれる」という行動様式は昔からあり、それが絶対他力というアイディアを受け入れる素地となったり、現代医療現場での「すべておまかせします」という言葉につながっているのではないだろうか。

まあここの部分は思いつきですけども。

だいたい全部を全部自分で決められるほど人は強くない。<いづれの行もをよびがたき身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし>(親鸞、唯円『歎異抄』)と開きなおれる人は少ない。

それに「だれかがどうにか」というのは日本特有じゃない。世界のあちこちで今日も「ケ・セラ・セラ」、「セ・ラ・ヴィ」、「let it be」、「インシャラー」なんて言葉が呟かれている。

まだまだいろいろ考えなければならないことは多いが、とにかく「日本には宗教がないから濃厚な延命治療する」という言説は、どうにも底が浅いんじゃないかなあと思うわけであります。

先生高橋宏和ブログ2016年9月22日『日本における延命治療、終末医療と宗教・信仰について2(第1稿)』を加筆・再掲)

厚生労働省『人生会議』ポスター炎上を機に確認する日本の死生観(前編)

2019年11月、厚生労働省が『人生会議』啓発のために作ったポスターが「炎上」した。

『人生会議』とは、<もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組のこと>(①:厚生労働省HPより)である。

今回の『人生会議』もそうだが、延命治療や終末医療の議論になるとよく、「日本には宗教がないから、無意味に延命する」的な意見が出る。それに引き続いてその場にいるみんながそうだそうだとうなづくシーンを何度となく経験するが、ぼくは内心そのことに反発を感じていた。

以前からつらつら考えていたことをここでいったんまとめてみたい。いつの日かきっちり文献的に裏付けを取ろうと思っていたけど、done is better than perfect、まずはやってみたい。間違ってるところがあれば直しますので。

宗教を横文字で言えばreligionで、religionの語源はre(再び)+ligare(縛る、結びつける)で、地上に産み落とされた無数の孤独な魂を再び結びつけるのが宗教だ。

さて、宗教のない民族などいるものだろうか。

狭い意味での宗教には教祖、教義、教団が必要だが、もっとうっすらとした、むしろ信仰とか宗教「感」とでも呼ぶべきものは当然日本にもある。

そしてその信仰・宗教「感」は実は医療のあり方にも大きく影響を与えている、というのがぼくの仮説だ。

特に終末期医療に絡む部分を順不同で書いてみる。ぼくが興味があるのは事実であり価値判断ではないので、これこれこうだからいいとか悪いとか、こうすべしと言いたいわけではないことをあらかじめ述べておきたい。

・「死は穢れ」ー極力遠ざけておきたいもの、死

死に対する感覚について、『古事記』に有名な黄泉の国の記載がある。

国つくりの神、イザナミノミコトは火の神を生んだことで死んでしまう。

夫であるイザナキノミコトはそれを悲しみ、黄泉の国に迎えにいく。イザナミノミコトは「私はすでに黄泉の国のものを食べてしまった身で本来は帰れない。だが黄泉の国の神に頼んでみましょう」と言ってイザナキノミコトを暗闇の中で待たせる。しかしイザナミノミコトは待ちきれなくなって闇の中で火をつけると浮かび上がったものは

<蛆たかれころろきて、頭には大雷(おほいかづち)居り、腹に黒雷居り、陰に拆(さき)雷居り、左の手には若雷居り、右の手には土雷居り、左の足には鳴(なり)雷居り、右の足には伏(ふし)雷居り、あはせて八はしらの雷神成り居りき。>(『古事記』岩波文庫 1963年 p.28-29)

すなわち蛆だらけ、雷(いかづち)だらけの変わり果てたイザナミノミコトの姿であった。それにしても雷だらけである、黄泉の国。

イザナキノミコトはほうほうの体で逃げ出すのだが、ここに見られる黄泉の国はじとっとして真っ暗でいやーな感じである。国つくりの神イザナミノミコトですら、『古事記』の中では死後「天国」とか「極楽浄土」とかには行けない。

神道では死は穢れであり、この世は浮き世で清浄なものという感覚があると聞く。

こうした感覚、現世が素晴らしく、死んだら暗くてじめじめしたいやーなところに行くというフィーリングは、たぶん今も終末期医療・延命治療の在り方に影響していて、そのために出来るだけ長くこの世に留まるのがよいというスタイルの医療が行われているのではないだろうか。

・孤独死はなぜ嫌われるー臨終・見送りは大事

基本的に、人は皆、死ぬときは一人だ。少なくとも物理的には。

だが、21世紀になってもなお孤独死は大きな社会問題とされるのはなぜか。

波平恵美子『日本人の死のかたち』(朝日新聞社 2004年)によれば、日本では今もなお、<(略)人はできるだけ多くの人に見送られて死出の旅立ちをするのがよいとする信仰が、まだ人びとに強く支持されている(略)>(p.54)。

「親の死に目に会える/会えない」というのは日本人にとって大問題だ。家族が患者さんの死出の旅に立ち会えるよう、家族が来るまで心臓マッサージを続けた経験のある医者は少なくないはずだ。

そこに医学的な意味は無いけれど、文化的・宗教的な意味はあって、そんなことも日本の延命治療や終末医療のありかたに影響している。

臨終が大事という感覚は、特に法然以前の「逝き方」に見ることができる。

源信の『往生要集』では、極楽浄土に逝くためには臨終のときにどんなことをしなければならないかが事細かに書かれている、らしい(そのうち読みますので…)。

特に臨終の場に同心同行、同じ信心を持った者がいてあげるのが大事で、一部ではそれが多ければ多いほどよい、みたいなところもあったようだ。

ここらへん、今も残る「たくさんの家族や友人に見守られて死ぬ」「盛大な葬儀で見送る」という理想の死に方と同根ではないだろうか。

ちなみに法然は、臨終よりも<平生の念仏行こそが肝要である。(略)平生に念仏を修し、その教えを信じている者は、臨終行儀をする必要はない。>とおっしゃっているそうです(浄土宗総合研究所『共に生き、共に往くために 往生と死への準備』平成24年 浄土宗)。

・復活の教義がないースパゲティシンドロームと油山事件、ギロチン、解剖

終末期医療を考えるときに対比されるのは欧米である。

曰く、「欧米では日本のように濃厚な延命治療はしない」、「日本には宗教がないから“無駄に”延命治療する」。

日本にも宗教「感」はあり、それが終末期医療のありかたに影響を与えているというのがぼくの仮説だ。

欧米と比べ、日本の宗教「感」にないのは復活の教義で、それが大きく終末期医療のありかたを左右しているのではないか。

ちょっと脱線してクイズ。

次の2つのうち、どちらが非人道的に残酷で、どちらか文化的で尊厳が保たれているか。その理由は。

A.ギロチンによる斬首刑

B.電気椅子による死刑

答えはAのギロチンによる斬首刑が非人道的で、電気椅子による死刑のほうが文化的。

理由は、ギロチンで首を斬られると「最後の審判の日」に復活できないから。

戦時中に、アメリカ兵捕虜十数名を日本兵が日本刀で斬首し、戦後に「残虐極まりない」とされた油山事件というものがある。処刑は軍法会議にのっとって行われたものだったが、その処刑方法がまずかった。

自らもキリスト者である佐藤優はこう述べる。

<では、この事件のどこに問題があったのか。日本は裁判にかけて、軍の手続きをとって、無差別爆撃という国際法に違反した行為を行ったとしてから、アメリカ人を銃殺にすれば問題なかったのです。しかし、日本刀で首を切り落としてしまうというのは、「残虐な行為」「捕虜虐待」になります。

さらにここでのポイントは、文化が関係してくるということなんです。つまり、イスラム諸国でもキリスト教国でも同じですが、死者の復活が教義で定められています。首を切ってしまったら、最後の日に復活ができませんね。ですから、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教文化圏では、首を切り落としたり火葬にしたりするのは禁じ手なんです。「いくらなんでも復活できないほど悪いことはしていないだろう」というのが一神教文化圏の一般的な感覚なんですね。>(佐藤優・高永喆『国家情報戦略』講談社2007年 p.130)

上記の佐藤優氏のキリスト教、ユダヤ教、イスラム教文化圏では、火葬にするのは禁じ手という話について、2019年7月ころのtwitterでも、イスラム圏では火葬は忌み嫌われるというやりとりがあった(②)。

この復活の教義があることが、欧米の終末期医療をあっさりとしたものにしているのではないかというのが10年来のぼくの仮説である。

つまり、最後の審判の日になれば互いに復活して再会できる、とか、延命のために多くのチューブなどが身体にとりつけられる「スパゲティシンドローム」では復活の日にミゼラブルである、という潜在意識が、欧米の終末期医療の姿を規定しているのではないか。

10年ほど前からそんな仮説を抱いているのだが、不勉強ゆえ立証できてはいない。

日本でも禅宗では「大死一番、絶後蘇息」なんて言って、死んでから再生するみたいな言い方もあるようだが(中村圭志『信じない人のための<宗教>講義』みすず書房 2007年 p.121)、どうも原始キリスト教の復活の教義のほうはもっとリアルで肉感的、マテリアルな肉体が復活すると信じているようで、そこらへんはかなり医療のスタイルにも影響しているんじゃないかなあ。

日本の場合にはそんなリアルな感じで復活を信じているというのはないようで、だからこそ終末は永遠の別れとなり、少しでもその別れを先延ばしにしたいというスタイルの終末期医療につながっていくのではないだろうか。

ではどうして日本で復活の教義が生まれなかったのかというと、これはひとえに気候風土のせいだと言えよう。

高温多湿だとほら、いろいろと腐るから。

参考HP①https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html